Glossaire

Quelques termes d’art et d'architecture religieuse

(sources principales wikipedia et Jean-Michel Dhainaut)

A

Abat-sons : planches de bois bardées d'ardoises ou de plomb garnissant dans les clochers les ouvertures placées au niveau des cloches.

Abbaye : monastère dirigé par un(e) abbe(sse).

Abbé : étymologiquement, de l'araméen "abba" : père. supérieur d'un monastère d'hommes érigé en abbaye.

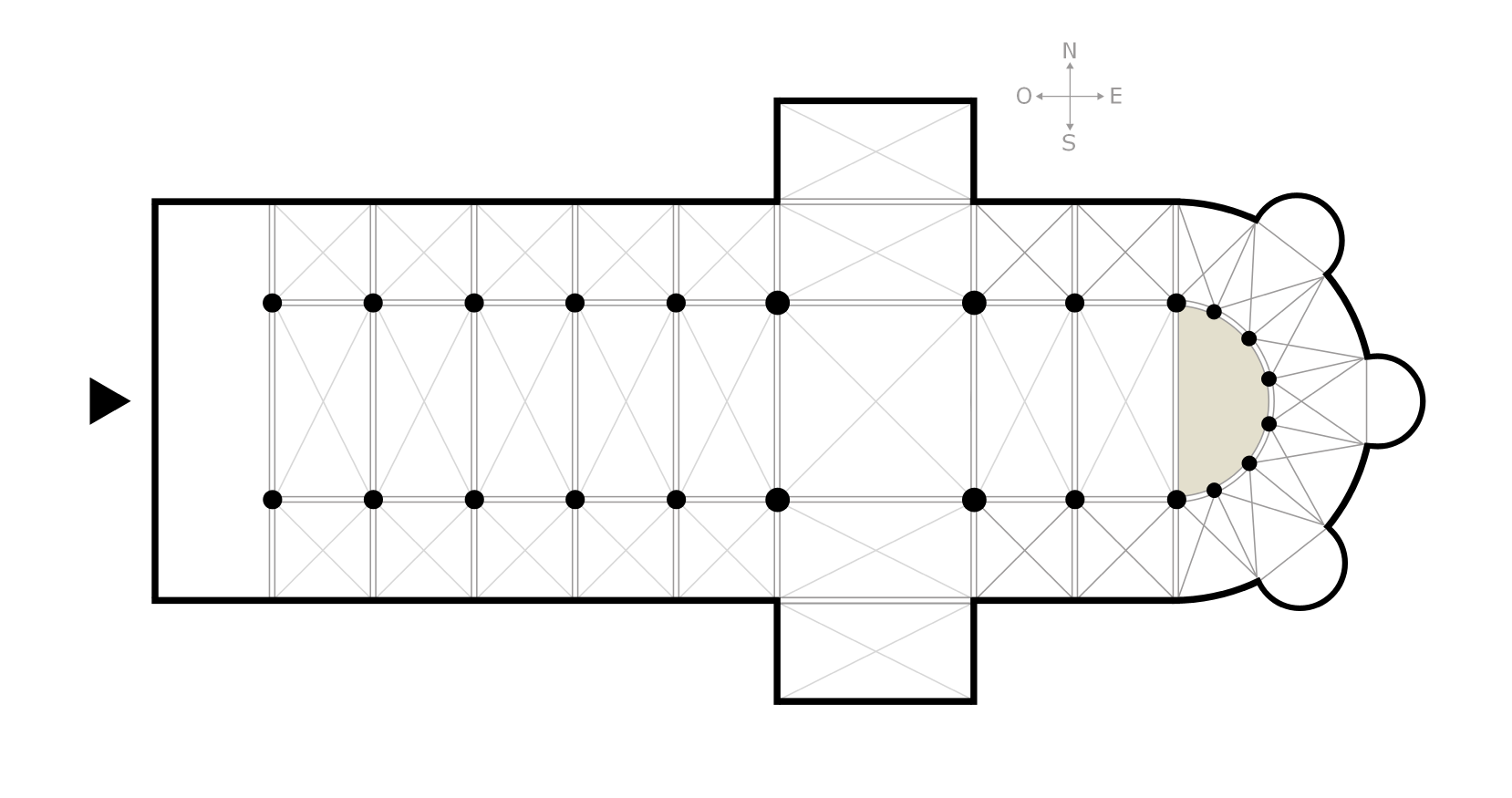

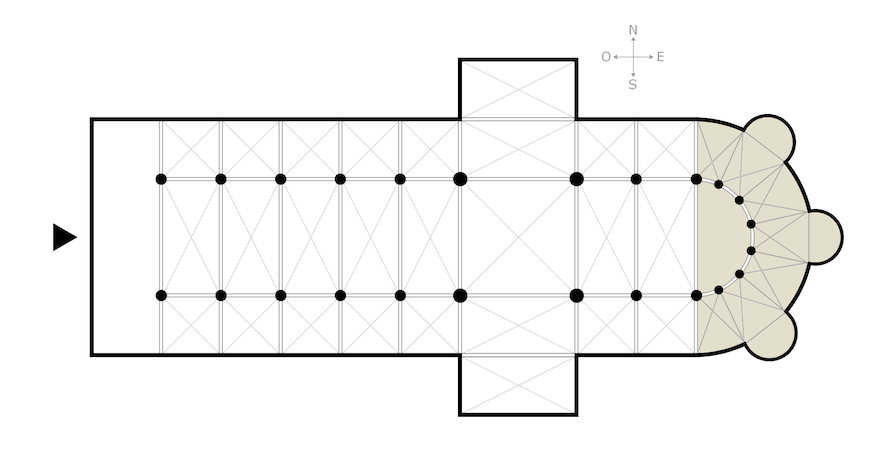

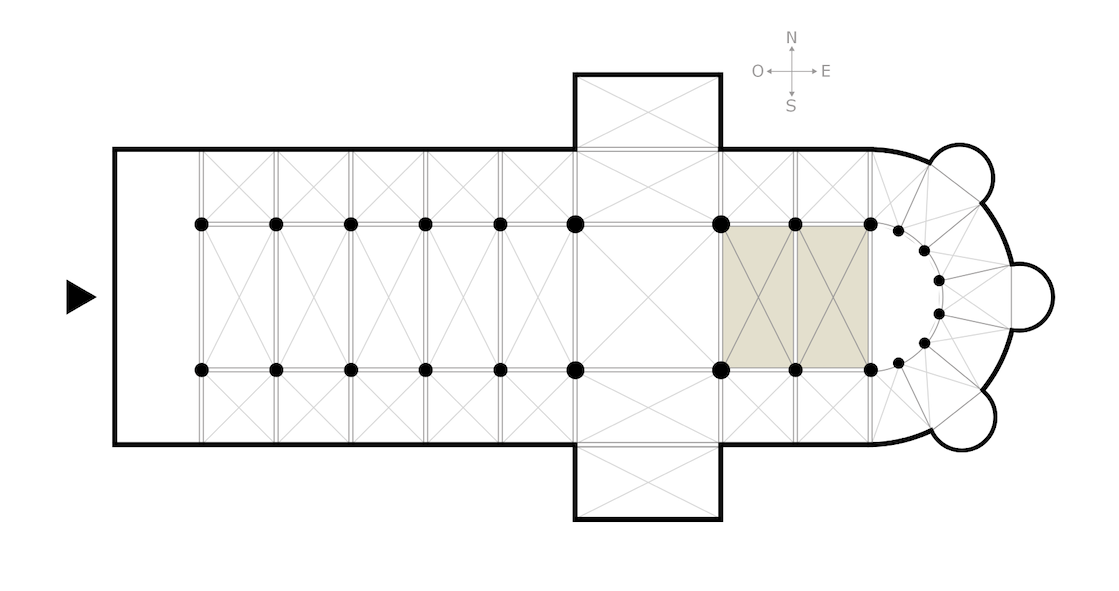

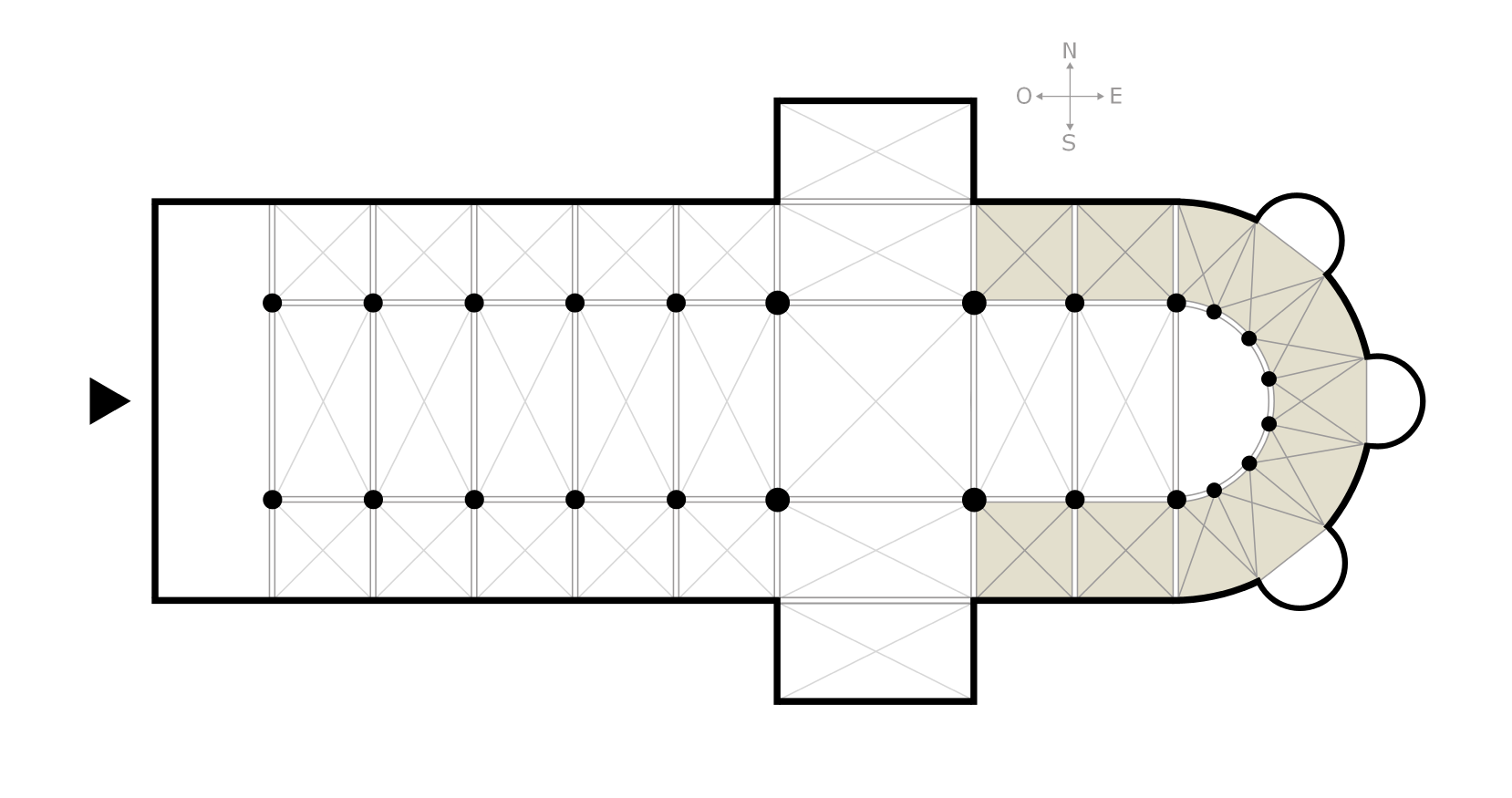

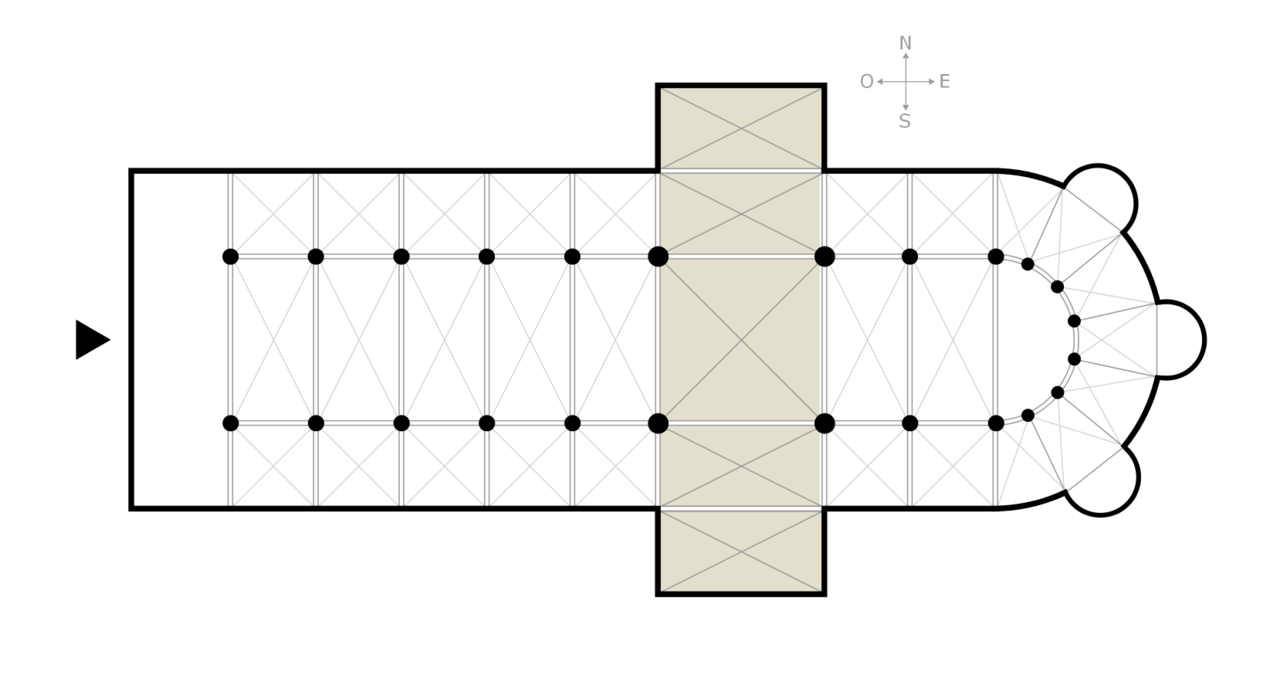

Abside : extrémité semi-circulaire ou polygonale d'une nef.

Absidiole : chapelle semi-circulaire qui ouvre sur le transept. : ensemble composé d'un arc et des montants qui le soutiennent.

Appareil: Agencement des pierres d’une maçonnerie ; aspect de la maçonnerie qui en résulte ; caractéristiques (taille, épaisseur, etc.) des pierres de maçonnerie.

Arcature : décor architectural constitué d'un ensemble d'arcades.

Arc boutant : arc extérieur à l'édifice, accolé à un mur pour transférer la poussée d'une voûte vers un pile de pierre appelée culée. Les arcs-boutants peuvent être à deux niveaux et/ou à double volée. Il s'agit d'une invention romaine. Leur première utilisation dans les églises de France date de 1125, suite à l'effondrement de la voûte de Cluny. Cet outil architectonique, jugé initialement peu séduisant, se généralise progressivement avec le gothique et son esthétique s'améliore.

Avec brisé : arc composé de deux arcs de cercle.

Arc de décharge :arc placé au-dessus d'un linteau ou d'arcades pour les aider à supporter le poids du mur qu'ils soutiennent

Arc doubleau : arc séparant deux parties de voûte ou renforçant un berceau.

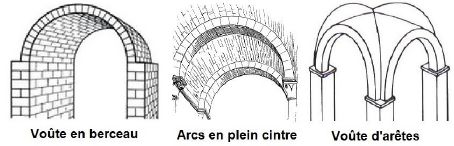

Arc en plein cintre : arc en demi cercle.

Architrave : dans une colonnade, pièce rectiligne de longue portée reposant sur les colonnes par l'intermédiaire des chapiteaux.

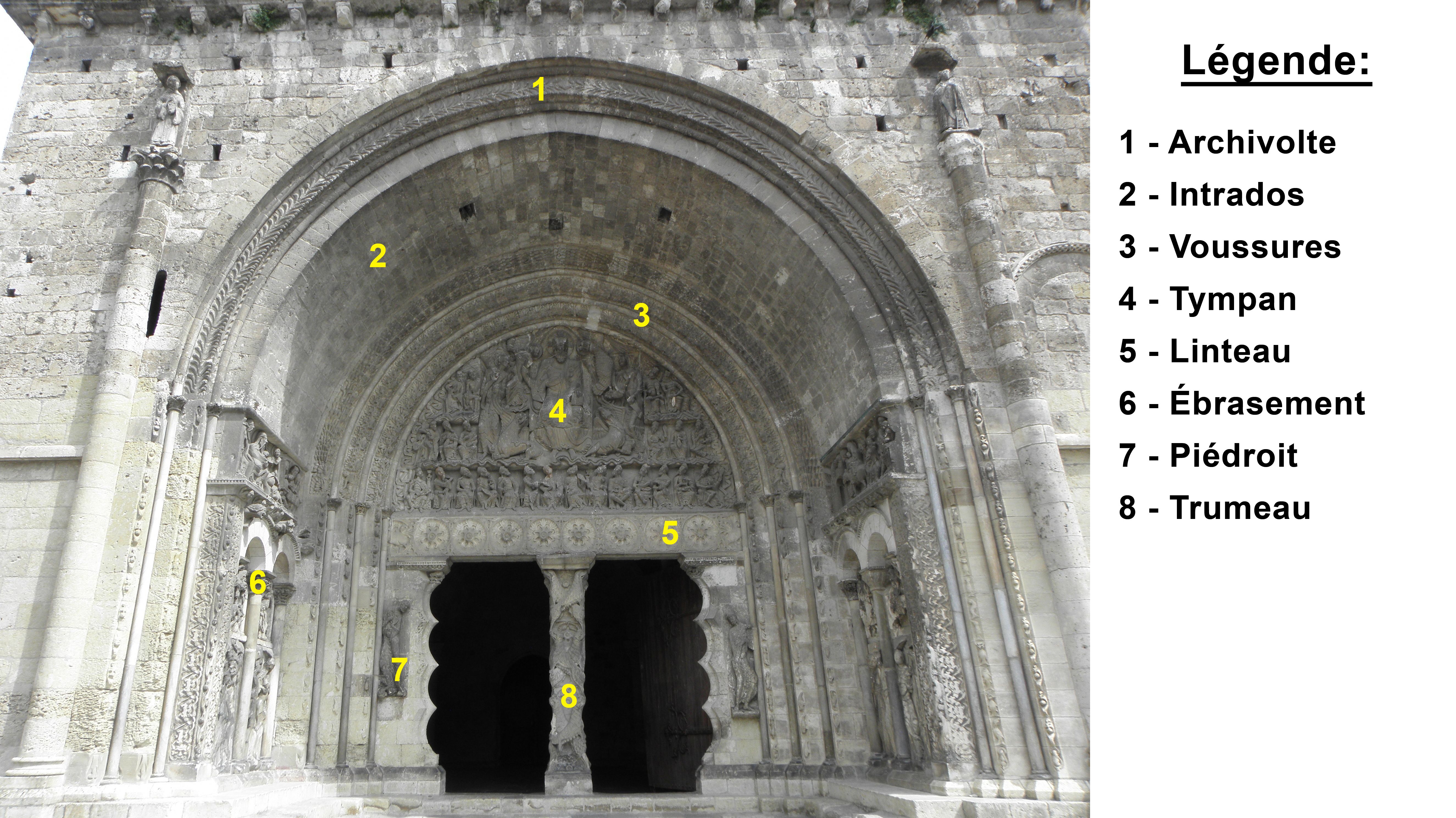

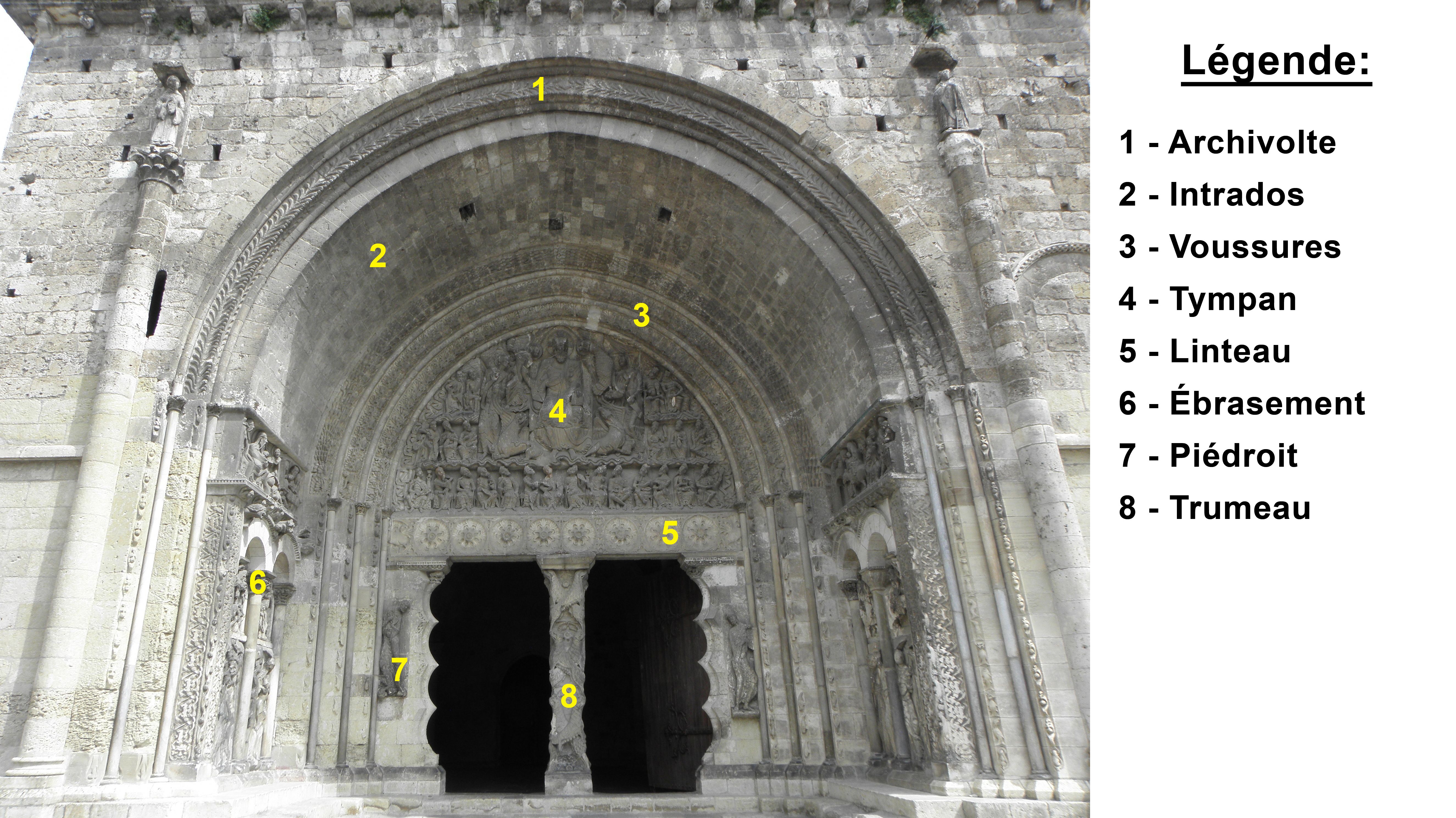

Archivolte: arc qui surmonte l'ensemble des voussures (Wiki Goombiis - portail roman)

Assomption : montée au Ciel de la Vierge.

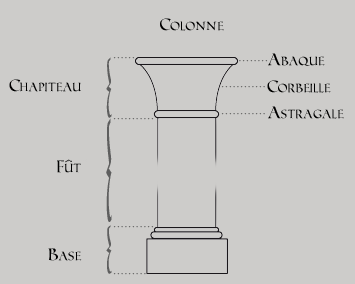

Astragale : anneau à la base d'une corbeille de chapiteau.

B

Balustrade : rangée de balustres, c'est à dire de petites colonnettes. Cet élément décoratif peut se trouver à l'extérieur devant une claire-voie ou un pignon ou à l'intérieur le long des tribunes ou pour orner les croisillons.

Bandes lombardes : bandes verticales ou lésènes reliées entre elles par de petits arcs. On les rencontre fréquement dans l'art roman.

Baptistère : le baptistère est le lieu où se pratique la baptême. Il abrite initialement une petite piscine appelée cuve baptismale (pour les immersions complètes). A l'origine, il se situait hors des lieux de culte avant d'y être intégré sous forme de chapelle abritant les fonts baptismaux.

Barlongue : voir Voûte.

Bas côtés : voir collatéral

Basilique : à l'origine la basilique est un édifice antique, une sorte de forum fermé, formé d'un bâtiment rectangulaire divisé en trois nefs. Par la suite, les première églises ayant repris cette forme architecturale sont nommées ainsi. Ce sens n'est cependant pas celui qui est retenu aujourd'hui. Dans la majorité des cas, une basilique est un édifice qui a reçu ce titre honorifique, décerné par le pape, en raison de son prestige particulier. C'est pourquoi des cathédrales (maison de l'évêque) peuvent être aussi des basiliques (comme Saint-Denis, à la fois cathédrale et basilique).

Berceau (voûte en) : voir Voûte

Billettes : : éléments décoratifs constitués de tronçons de tores assemblés en damier.

Baptistère : le baptistère est le lieu où se pratique la baptême. Il abrite initialement une petite piscine appelée cuve baptismale (pour les immersions complètes). A l'origine, il se situait hors des lieux de culte avant d'y être intégré sous forme de chapelle abritant les fons baptismaux.

Boudins toriques : les boudins toriques sont des moulures en forme de cordon. Ils peuvent servir de voussures dans des portails romans, ou encore prendre la place d'ogives dans des voûtes romanes.

C

Cantonné : un pilier est cantonné lorsque ses angles saillants reçoivent des colonnes engagées. Une colonne est dite cantonnée lorsqu'elle intègre l'angle rentrant d'un pilier cruciforme.

Capitulaire (salle) : également appelée salle du chapitre. Les moines s'y réunissaient quotidiennement pour y discuter un chapitre de la règle de Saint Benoit, pour y avouer leurs fautes ou pour y résoudre des problèmes administratifs. Le chapitre élisait l'abbé chargé de diriger l'abbaye. On trouve des salles capitulaires non seulement dans les monastères mais aussi dans la plupart des cathédrales : c'était en effet l'un des centres de décision de l'évéché.

Chaire : petite tribune surélevée accessible par un escalier qui permet au prêtre d'être des fidèles lorsqu'il prêche. On trouve des chaires en bois, en piere... EZglise Sainte Croix aux mines Alsac - Wiki Comons Ralph Hammaann

Chancel : clôture en métal, marbre ou bois placée autour du choeur. Pieta dans le chancel de la Cathédrale de Chartres )- Wiki Comons Marianne Casamance

Chanoine : les chanoines sont initialement régis par une règle inspirée de saint Augustin, définie vers 654 par Chrodegang. Ils ne sont pas liés par des voeux contrairement aux moines. En 1059 est établie une distinction entre les chanoines séculiers (en contact avec le monde, sans vie communautaire), et les chanoines réguliers qui vivent en communauté tout en assurant des messes, des prédications et sacrements qui leur laissent un contact avec le monde extérieur. Un autre ordre, les chanoines de saint Victor de Paris, est créé en 1108. Ces chanoines suivent une règle plus rigoureuse et leurs activités intellectuelles annoncent la création des grandes universités. Enfin, un troisième ordre, les prémontrés est créé en 1120 par Norbert et privilégie la pauvreté et le travail.

Chapelle : La chapelle peut être un lieu de culte intégré à un établissement (château, collège, hôpital, monastère ...). Dans une église, c'est un espace pour un culte secondaire, dédié à un saint particulier. Enfin, cela peut être une église qui ne constitue pas une paroisse (du fait souvent de la présence d'une autre église proche qui remplit ce rôle). Chapiteau : pierre qui couronne le fut d'une colonne, généralement composé d'un tailloir et d'une corbeille (voir ces mots). Les chapiteaux portent généralement un décor. Celui-ci peut-être composé de simples feuillages (feuilles d'acanthe ou crochets, très répandus dans l'art gothique), de compositions végétales complexes, d'animaux étranges ou de scènes historiées (décors plus fréquents dans l'art roman). Plus rarement, le chapiteau est cubique et sans décor (art carolingien) ou à godrons.

Chapiteaux : Partie supérieure d’une colonne, de forme élargie, généralement ornée. Ornement qui couronne un élément architectural.

Châsse ou reliquaire: Coffre où sont gardées les reliques d'un saint. Il s'agit très spécialement des reliquaires primitifs qui gardaient la forme d'un cercueil. En bois à l'origine, elles furent réalisées en métal. Les châsses ont gardé généralement la forme soit d'un sarcophage, soit d'une église en réduction. Depuis le XIIIe siècle, elles sont de plus en plus décorées. Elles ne restent plus cachées sous l'autel, mais sont exposées et porter en procession. Les châsses peuvent prendre toute sorte de formes (main, statuettes, croix...). Cf. reliques. Châsse de Sainte Colette - Poligny Jura

Chauffoir : c'est la seule pièce chauffée de l'abbaye. Elle était essentielle l'hiver pour les malades et souvent accolé au scriptorium pour que l'encre des moines copistes ne gèle pas. Parfois le chauffoir faisait lui-même office de scriptorium.

Chevet : partie semi-circulaire qui se trouve derrière le chœur d’une église.

Chimère : Très présents dabs l'architecture du moyen-âge, ces statues ou ornements de voutes représentent des monstre hybrides composés de plusieurs animaux. ces créatures, le plus souvent malfaisantes sont porteuses de très nombreuses charges symboliques. Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique malfaisante dont le corps tenait généralement pour moitié du lion et pour l'autre moitié de la chèvre, et qui avait la queue d'un serpent1. Le nom de « chimère » a été donné à des bêtes fantastiques qui n'ont de commun avec l'animal de la mythologie que le caractère composite bizarre. Voir l'excellente page de wikipedia :

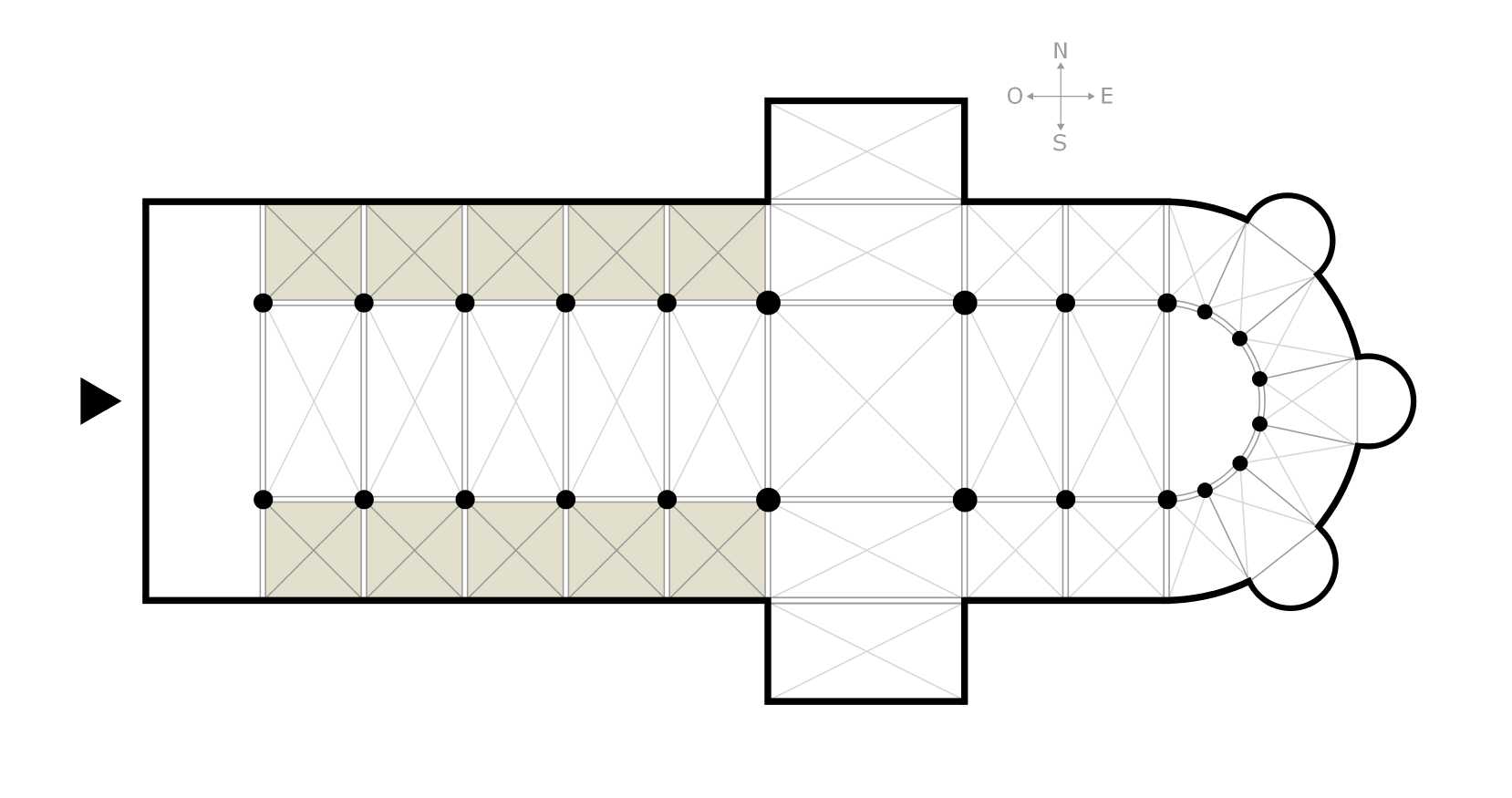

Choeur : partie d'une église qui abrite l'autel et dont l'accès est réservé au clergé. Stricto sensu, c'est la partie droite entre le transeptet l'abside, même qi par extension, il peut désigner l'ensemble. Dans les cathédrales, il est très souvent entouré d'un déambulatoire, dont il est séparé soit par une grille, soit par des clôtures (de bois ou de pierre), et de chapelles. Le choeur a souvent été, également, séparé de la nef par un jubé, ce qui rompait l'unité de l'espace dont on bénéficie désormais en entrant dans la plupart des cathédrales. Voir clôture, jubé.

Chrisme : monogramme du Christ, formé des deux premières lettres de son nom en grec (X, P) ainsi que de l'alpha et de l'omega.

**Ciboire : ** (du latin ciborium, lui-même du grec kibôrion, qui signifie coupe), est un vase sacré, utilisé dans plusieurs liturgies chrétiennes. En général fermé d'un couvercle surmonté d'une croix, il est destiné à contenir les hosties consacrées par le prêtre durant la cérémonie eucharistique, soit pour les distribuer aux fidèles au moment de la communion, soit pour les conserver dans le tabernacle

Cintre : voir arc en plein cintre

Claveau : pierre entrant dans la composition d'un arc.

Clef de voûte : pierre placée à l'intersection des nervures qui soutiennent une voûte. La clef peut être pendante (exemple Clef de voute avec Diablotin - Abbaye aux Dames - Caen - Wiki CBID).

Clocheton : petit clocher ornant la base d'une flèche ou les angles d'un édifice (exemple de la cathédrale de Rouen).

Cloître : le cloître est constitué de quatre galeries encadrant un jardin. On trouve souvent deux points d'eau : un puits au centre (destiné à collecter les eaux de pluie) et un lavabo sur l'un des côtés (pour les ablutions). C'est à la fois un lieu de méditation et un lieu de passage. Dans les monastères, la salle capitulaire, l'église, le réfectoire (entre autres) ouvrent souvent sur le cloître.

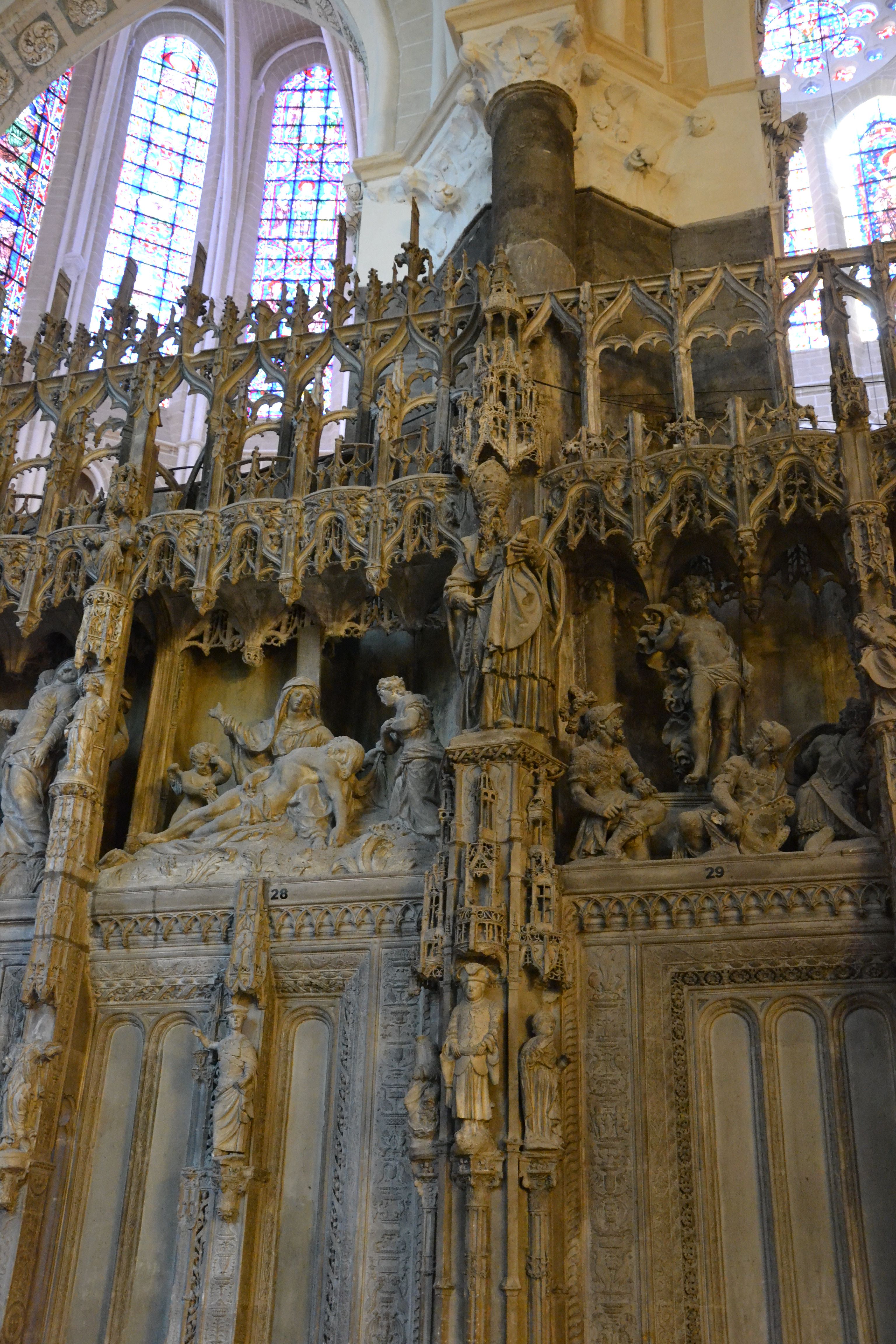

Clôture : les clôtures enserrent le choeur et les stalles des chanoines. Elles marquent la séparation ente les religieux et les simples fidèles. A l'origine, elles étaient souvent totales, instaurant une rupture entre le choeur et la nef, marquée par un mur percé d'une porte. Elles étaient donc à la fois séparation et lien (surtout lorsqu'elles étaient surmontées d'un jubé) Elles sont souvent ornées de programmes iconographiques très développées, notamment lorsqu'elles séparent aussi le choeur du déambulatoire (Chartres, Albi...). Voir aussi Jubé - Chancel.

Collégiale : église qui, sans être une cathédrale, possède un chapitre de chanoines.

Collatéral : nef latérale d'une église. Si sa hauteur est inférieure à celle de la nef principale, elle est nommée bas-côté.

Colonne : support (pilier) généralement cylindrique. Les colonnes peuvent être monolithes ou composées de plusieurs tambours. Elles sont adossées lorsqu'une petite partie de leur fut est noyée dans la maçonnerie d'un pilier ou d'un mur. Elles sont engagées lorsqu'il n'y a plus qu'une demi-colonne qui ressort de la maçonnerie. Elles sont cantonnées quand elles se glissent dans les angles rentrant d'un pilier cruciformes. Elles sont fasciculées lorsque qu'elles sont réunies en faisceau. Elles sont accouplées lorsqu'elles se présentent par deux.(Alienor.org).

Commende : le régime de la commende, instauré par Clément VI (1342-52) implique pour une abbaye de perdre partiellement son autonomie puisque son abbé est alors choisi par le Pape parmi les membres du clergé séculier. L'abbé ainsi nommé perçoit les revenus de l'abbaye et s'occupe de sa gestion tandis que le pouvoir spirituel est remis aux prieurs. Par la suite, la possibilité de confier un bénéfice ecclésiastique à un clerc ou même à un laïc s'étend aux souverains. En France, c'est le concordat de Bologne (1516) entre François Ier et Léon X qui permet l'instauration d'une commende royale et non papale. Le passage à ce régime marque souvent le début d'une décadence des moeurs, l'abbé ne se souciant que de son propre profit.

Console : socle sur lequel repose une statue ou une ogive qui ne retombe pas sur une colonne.

Convers : membre non-clerc d'une communauté religieuse, qui ne chante pas au choeur et est chargé du service domestique de la communauté monastique, notamment des travaux les plus pénibles (agriculture). Il n'a pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'il n'a pas à donner son avis. Les convers n'ont pas la même instruction que les moines et n'ont pas les mêmes obligations spirituelles (leur emploi du temps ne laissant pas autant de place à la méditation).

Contrefort : massif maçonné, formant une sorte de pilier engagé, assurant la stabilité d'un édifice en lui apportant un appui extérieur. Voir arc-boutant, culée.

Corbeau : pièce en saillie sur un mur, ayant un rôle de support. Le corbeau n'a pas la fonction décorative des modillons, cul-de-lampes ou consoles.

Corbeille : dans un chapiteau, partie principale autour de laquelle se déploie un décor géométrique, végétal ou historié

Cordelière : élément décoratif sculpté en forme de corde

Coupole : voûte hemisphérique lorsque la coupole est construite sur un plan carré ou octogonal, le passage du carré ou de l'octogone à la sphère se fait par le biais de trompes ou de pendentifs

Croisillon : le terme croisillon, selon certains spécialistes, ne devrait être employé que pour désigner la traverse d'une fenêtre à meneaux. Cependant, son acception la plus courante est celle qui désigne le bras du transept, et c'est dans ce sens que nous l'employons.

Crypte : espace généralement aménagé en dessous du choeur et qui abrite les corps de saints et parfois de rois.

Culée : élément de maçonnerie destinée à contenir la poussée d'un arc, d'une voûte. La culée est aussi appelée pile.

**Cul-de-four **: voûte formée d'une demi-coupole (quart de sphère).

Culot : support d'une retombée d'ogive lorsque celle-ci ne repose pas sur une colonne.

D

**Déambulatoire **: à l'origine, couloir inventé par Grégoire le Grand pour permettre de circuler autour des reliques. Il s'agit plus généralement d'une galerie entourant le choeur et reliant les bas-côtés. Cette galerie sera progressivement dotée de chapelles rayonnantes (Xe ou XIe siècle), associant des reliques à un autel. L'ensemble s'inscrit dans un mouvement de reconquête de l'espace par le fidèle, qui date de l'époque romane. En édifiant des chapelles rayonnantes autour d'un déambulatoire, on libère de la place en avant du chevet.

Dormition : mort de la Vierge.

Double rouleau : voir arc en double rouleau.

Doubleaux : voir arcs doubleaux.

E

Ebrasement : agencement en oblique, par rapport au plan du mur, des piédroits d'une baie ou d'un portail. (portail roman - Wiki Goombiis)

Ecoinçon : espace entre deux roses ou deux arcades insérés dans une bande ou dans une baie.

Elévation : face verticale d'un édifice (à l'intérieur comme à l'extérieur).

Enfeu : niche abritant un tombeau (et souvent un gisant). Voir gisant, transi .

Engagée (colonne) : demi-colonne qui se fond dans un mur ou dans une colonne plus large.

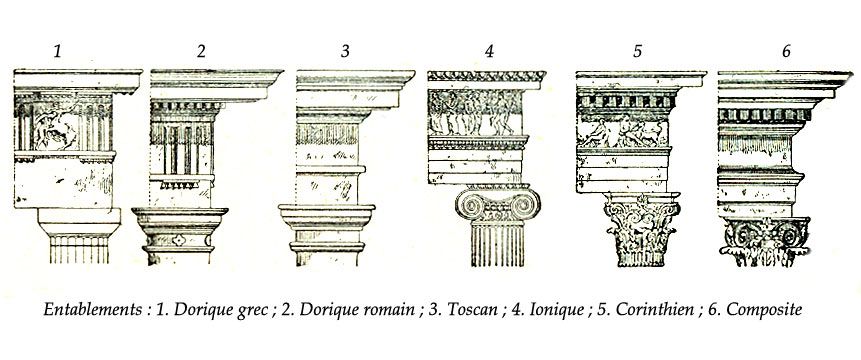

Entablement : ensemble reposant sur des colonnes et comprenant quatre parties, l'architrave, la frise, la corniche, le fronton.

G

Geminé : fenêtres, arcades, colonnes groupées par deux sans être en contact (souvent séparés par une mince colonne)

Gisant : statue ornant un tombeau et représentant le décédé (avant sa mort), allongé, le plus souvent les mains jointes. Un petit animal est fréquemment présent aux pieds de la statue -parfois remplacé par un coussin). Les gisants, contrairement aux transis ne sont pas présentés de façon réaliste. Les visages et les membres sont ceux de jeunes vivants endormis, les vêtements, souvent maginifiques, ont les plis qu'ils devraient avoir si la statue était à la verticale. A leur propos, Philippe Ariès écrit : " Ces gisants ne sont ni des morts ni des vivants dont on souhaite conserver la ressemblance (...) ils sont des beati, des bienheureux". Parfois, les gisants sont différenciés selon leur fonction : le chevalier tient son épée à deux mains, l'évêque tient sa crosse et bénit de l'autre main, le roi tient son sceptre. Le plus souvent ils sont en prière. Certains gisants quittent leur attitude de sommeil et lisent (tombeau d'Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye de Fontevrault photo Wiki Commons Domaine public).

Godron : le godron est un motif composé d'une succession de renflements. On en trouve surtout dans l'art roman, notamment sur les chapiteaux.

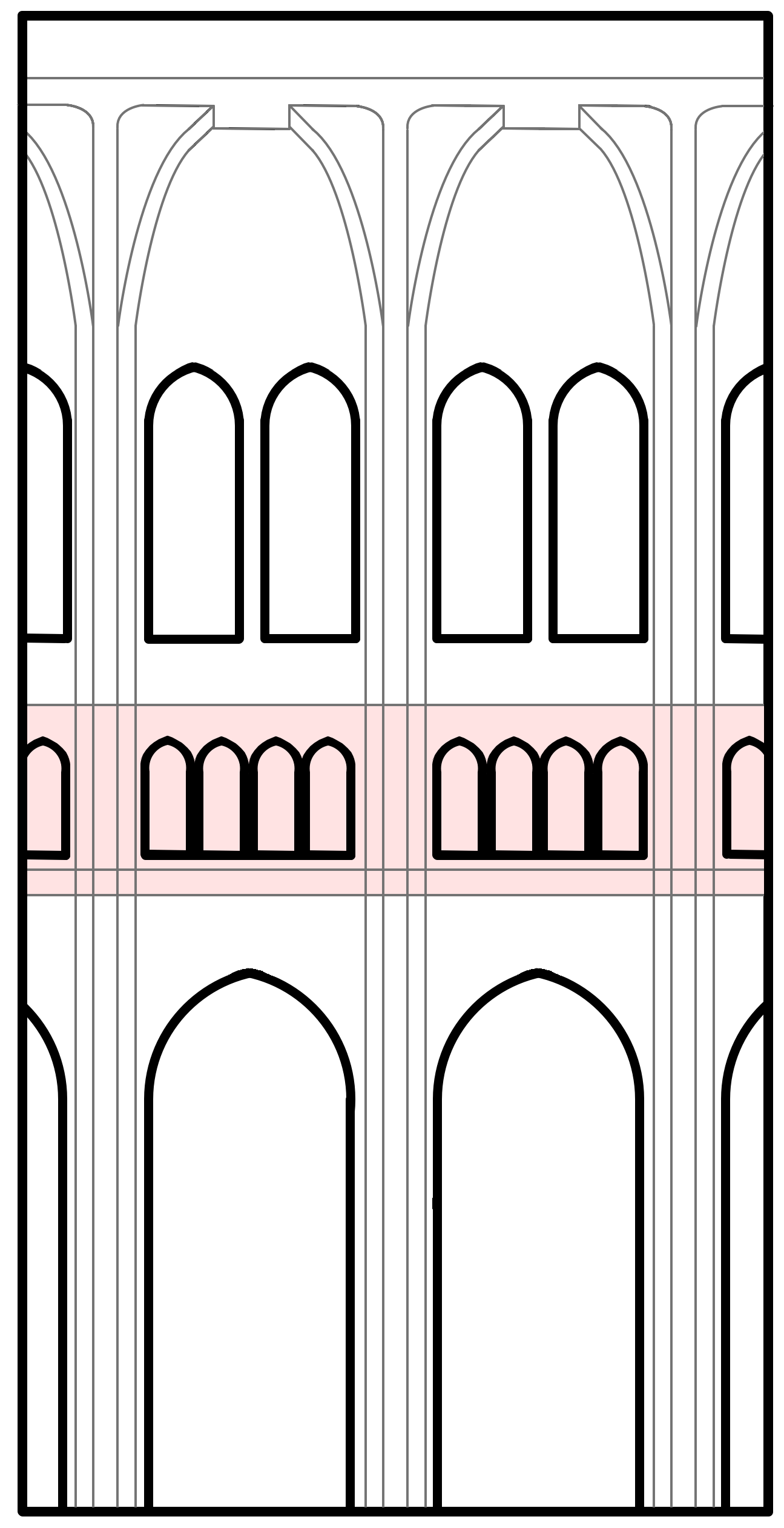

Grande arcade : arcade faisant communiquer la nef centrale et les bas-côtés.

H

**Harmonique (façade) **: inventée par les architectes normands au milieu du XIe siècle, la façade harmonique est d'une composition assez simple. C'est un rectangle divisée en trois parties - avec chacune un portail - dont la plus large se trouve au centre. Les deux parties latérales sont surmontées de tours abritant les cloches et qui sont normalement symétriques. Ce type de façade permet un accès plus direct du fidèle à la cathédrale.(Caen - Wiki Commons I Ttaylor).

I

Imposte : pierre saillante reposant sur un piédroit ou un pilier

Incrédulité de Saint Thomas : lorsque le Christ ressuscité se présente aux apôtres, Saint Thomas met en doute la réalité de ce qu'il voit. Le Christ l'invite alors à toucher la plaie de son côté pour le guérir de son incrédulité. On oppose généralement cette scène, où le Christ accepte un contact charnel, au Noli me tangere, où il le refuse.

Inquisition : la Sainte Inquisition est une juridiction ecclésiastique spécialisée dans la lutte contre les hérésies, qui joua un rôle important du XIIIe au XVIe siècle. Organisée en 1231 par Grégoire IX, qui la confia aux dominicains, sa première mission fut d'éliminer les cathares, mais elle se chargea par la suite de faire brûler les templiers, des juifs, des musulmans. Innocent IV autorisa l'usage de la question dès 1252. En France, son importance décrut dès la fin du XIVe siècle, alors qu'elle allait connaître son plein essor en Espagne, de 1478 à 1484, sous l'impulsion des rois catholiques et du terrible Torquemada. En 1542 est créée à Rome la Congrégation de la Suprême Inquisition, qui s'occupa du protestantisme et d'autres hérésies. La congrégation changea de nom en 1908 (Congrégation du Saint Office) pour devenir la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1965. Intrados : surface intérieure d'un arc ou plutôt d'un ensemble d'arcs (voussures). Si beaucoup d'intrados romans ne sont pas ornés (comme à Moissac), les intrados des portails gothiques le sont quasiment tous.

J

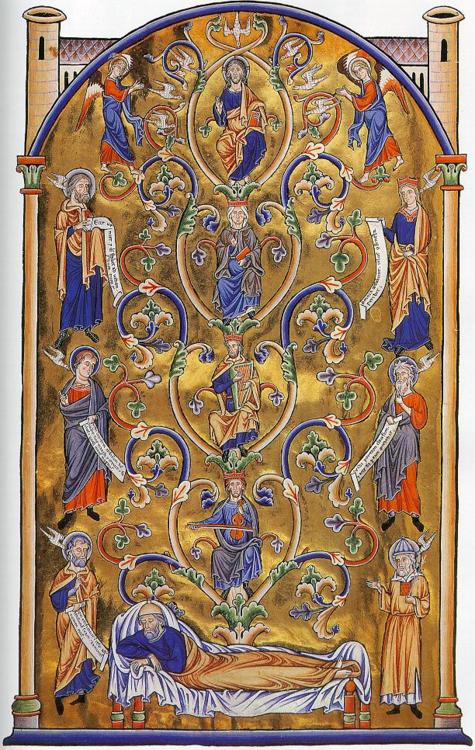

Jessé : Jessé est le père de David. Il est lié à deux types de représentation:

- le songe de Jessé : on voit Jessé entouré de quatre prophètes (Daniel, Jacob, Isaïe, Michée) qui lui annonce la venue d'un Sauveur.

- l'arbre de Jessé : de Jessé allongé part la généalogie du Christ, présentée sous forme d'arbres dont les branches portent des rois et des prophètes. Le Christ trône à la cime. La représentation de l'arbre de Jessé avec les personnages reposant sur des calices de fleurs (et non plus directement sur les rameaux) rappelle les sièges des dieux extrême-orientaux. (Arbre de Jessé du Psautier d'Ingeburge, au Musée Condé - Wiki Commons - domaine public)

Jésuite : la Compagnie de Jésus fut fondée en 1540 par Ignace de Loyola. L'organisation est de type militaire et très hiérarchisé. L'ordre est dirigé par un préposé général. Les jésuites ont eu un rôle particulièrement important dans la Contre-réforme, dans la colonisation de l'Amérique du Sud, dans l'enseignement. Ils s'impliquèrent dans la lutte contre le jansénisme, le gallicanisme et autres controverses.

Jubé : tribune transversale en forme de galerie, élevé entre la nef et le choeur, dans certaines églises. Le jubé marque la séparation entre le choeur des chanoines et l'église, occupée par les fidèles. La tribune repose souvent sur un mur percé d'une porte appartenant à la clôture. Le prêtre pouvait accéder au jubé depuis le choeur pour lire les évangiles et prêcher tout en étant visible aux fidèles. La plupart des jubés ont été détruits à partir du XVIIe siècle.

L

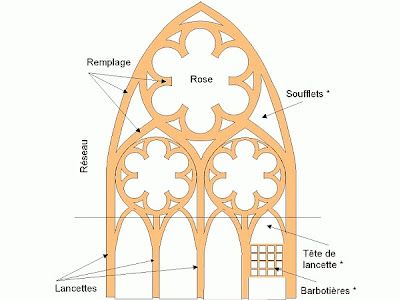

Lancette : baie étroite, se refermant en arc brisé.

Lanterne (tour lanterne) : tour ajourée permettant de faire pénétrer la lumière dans un édifice religieux. On la trouve le plus souvent à la croisée du transept, même si elle peut être placée ailleurs (à l'entrée ou dans une abside latérale).

Lauze : Pierre plate utilisée comme dalle pour couvrir des bâtiments dans certaines régions du sud de la France.

Légende dorée : ouvrage de Jacques de Voragine contant la vie de saints. Ses hagiographies constituent la principale source d'inspiration de bien des artistes.

Lierne : nervure liant la clef de voûte aux clefs de voûtes secondaires des tiercerons. (Wiki Commons P.Poschadel Le_Mesnil-Aubry_(95),_église_de_la_Nativité_de_la_Vierge,_bas-côté_sud,_1ère_voûte)

Linteau : rectangle de pierre ou de bois horizontal, appuyé sur les jambages d'une ouverture, destiné à supporter la maçonnerie au-dessus de cette ouverture (notamment le tympan au-dessus du portail).

Linteau en bâtière : linteau monolithe en forme de triangle.

Litres: Les seigneurs patrons-fondateurs ou haut-justiciers avaient le droit de faire peindre leurs armoiries au-dedans et au dehors des églises et chapelles construites sur le territoire de leur seigneurie. Ce droit était notamment exercé au moment des obsèques du seigneur ou d’un membre de sa famille. Les armoiries étaient alors peintes sur une bande noire. C’est ce qu’on appelle une litr (du bas latin « litra », qui signifie lisière, bordure). Pendant la révolution, les armoiries furent détruites ou recouvertes d’une couche de chaux. A Moings, au cours des travaux de restauration de 1953, apparurent trois litres à trois niveaux différents.

Lutrin: Pupitre sur leqel on dispose les livres de chants dans une église.

M

Mandorle : en peinture ou en sculpture, forme ovale qui entoure parfois la Vierge sur son trône ou le Christ en majesté. (Wiki Commons Vassil Chartres_Portail_central_Tympan)

Meneau : élément de pierre qui sépare une fenêtre en deux ou quatre parties.

Métope : pierre sculptée, posée verticalement, séparant deux modillons

Miséricorde : éléments en saillie situés sous les strapontins des stalles et sur lesquels pouvaient s'appuyer les prêtres pendant les parties de l'office où ils devaient rester debout. Les miséricordes sont souvent ornées de motifs fantaisistes, parfois burlesques ou même grivois.Cf. stalles. (Wiki Commons Finoskov Rodez,cathédrale,intérieur117,ancienne_stalle,)

**Modillon **: corbeau orné (souvent de figures grotesques) placé sous une corniche comme pour la soutenir.(Wiki Commons Merian Geoian Église_StPierre_Blesle)

Moniales : équivalent féminin des moines d'un monastère.

Mouchette : dans une fenêtre, élément courbe du remplage, en pierre (gothique flamboyant)

Mur gouttereau : Mur extérieur sous les gouttières ou les chéneaux d’un versant de toit.

N

Narthex : galerie intérieure précédant la nef d'une église (dans les premières églises, cette partie était réservée aux fidèles non baptisés).

**Nef **: partie d'une église comprise entre le portail et le choeur dans le sens longitudinal, où se tiennent les fidèles (syn. vaisseau). On distingue les nefs centrales des nefs latérales (ou collatéraux).

Nimbe : auréole.

Noli me tangere : ressuscité, le Christ apparaît en premier lieu à une femme, Marie-Madeleine. Elle le confond d'abord avec un jardinier (représentation traditionnelle de cette scène avec un Christ muni d'une pelle). Lorsqu'elle le reconnaît, elle tombe à ses pieds et veut le toucher. Le christ l'en dissuade en lui disant "Ne me touche pas !" (en latin, noli me tangere) et lui demande d'aller porter la bonne nouvelle. On oppose généralement cette scène, où le Christ refuse un contact charnel, à l'incrédulité de Saint Thomas, où il l'accepte.

O

Oblat : Personne faisant don de ses biens à un monastère et promettant d'observer un règlement, mais restant laïque. De manière générale, un oblat est un don. Des parents pouvaient confier leurs enfants comme oblat à une abbaye.

Oculus : ouverture ronde qu'on trouve notamment dans les remplages des arcatures et des baies.

Ogive : nervure en diagonale qui soutient la voûte d'une travée. (Wiki Commons Olivier2000 - croisée d’ogives - Eglise saint-Georges - Oléron)

Orant : personnage représenté dans l'attitude de la prière, souvent dans le cadre d'une sculpture funéraire.

Outrepassé (arc) : arc en fer à cheval dont la courbe dépasse celle du demi-cercle, le diamètre de l'arc étant plus large que l'espace entre les piliers qui le soutiennent.

P

Palmette : ornement qui affecte la forme de feuilles disposées en éventail et réunies à leur pied (imitant en cela la feuille de palmier).

Pantocrator : pancrator signifie « tout-puissant ». Ce qualificatif s'applique au Christ lorsqu'il est représenté de face, bénissant de la main droite et tenant un codex de la main gauche (Christ en majesté). On trouve ce type d'image sur de nombreux tympans (notamment dans ceux qui figure l'Apocalypse). Il s'agit d'une création iconographique byzantine, probablement celle qui connut le plus grand succès. Pendentifs (coupole sur) : coupole élévée sur quatre triangles sphériques concaves qui permettent le passage du plan carré au plan circulaire. On en trouve, par exemple, à Talmont (croisée du transept), à St Pierre de Saintes (croisillons du transept), à Ste Marie des Dames de Saintes (nef)...(Wiki Commons PtrQs BraunschweigerDom_ChristusPantocrator)

Piédroits : parties verticales d'une ouverture.

Pignon : couronnement souvent triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout d'une toiture. Ce type d'ornement tringulaire est appelé gâble lorsqu'il ne se trouve pas au niveau du toit et décore une autre partie d'un façade. Voir Gâble.

Pilastre : pilier rectangulaire en saillie sur un mur; purement décoratif. Il peut comporter un chapiteau.

Pile : voir culée.

Pilier : les piliers supportent la poussée verticale des voûtes. Ils peuvent affecter plusieurs formes simples (cylindriques, rectangulaires, cruciformes) ou complexes lorsque des colonnes cantonnées viennent se glisser dans les angles rentrants d'un pilier cruciforme et que des colonnes engagées s'ajoutent aux extrémités de la croix, ce qui donne l'impression d'un faisceau de colonnes. Un pilier rectangulaire est dit cantonné lorsqu'il reçoit des colonnes engagés à ses angles saillant. Les piliers se composent généralement de trois éléments : une base, un fût et un chapiteau. Les chapiteaux sont presque toujours ornés, la base l'est parfois et le fût rarement.

Pinacle : couronnement d'un massif de maçonnerie vertical servant d'une part à améliorer par son poids la stabilité de l'ensemble et d'autre part à décorer les renforts (cf. les nombreux pinacles de la cathédrale de Ségovie - Wiki Commons Chesychen Segovia_Cathedral.jpg).

Portail : porte monumentale intégrée dans une façade

Prémontré : ordre de chanoines fondé en 1120 par Norbert

Prieuré : monastère dépendant d'une abbaye et dirigée par un prieur

Psychomachie : combat allégorique des vices et des vertus.(illustration Jalladeau.fr)

R

Redents (ou redans) : découpure en forme de dent, dont la répétition constitue un ornement.

Registre : bande décorative en sculpture ou en peinture. Le portail de Ripoll comprend ainsi divisé en trois registres principaux horizontaux (divisé à chaque fois en deux sous-registres).

Régulier : voir Séculier.

Relique : fragment du corps d'un saint ou d'un objet lui ayant appartenu ou ayant servi à son martyre. Les reliques produisent parfois des miracles. On leur prête des vertus protectrices. Lorsqu'un tissu entre en contact avec une relique, il peut devenir une relique secondaire (voir châsse).

Remplage : réseau de pierre garnissant une rose ou la partie supérieure d'une arcature.

Retable : Les retables apparaissent au XIème siècle suite à la modification de la place du prêtre lors de l'office. Celui-ci avait coutume de se placer derrière la table d'autel, face aux fidèles. A partir du XIe, le prêtre se place entre l'autel et les fidèles, tournant le dos à ces derniers. Le regard du prêtre et de ses ouailles se porte donc derrière la table (retro tabula). C'est pourquoi on estime alors utile de faire apparaître des décorations derrière l'autel. Lorsque la consécration des églises commence à être étroitement liée à la présence de reliques, des retables reliquaires apparaissent. A la fin du XIVe siècle, les caisses deviennent plus profondes pour recevoir des sculptures et construire un espace en trois dimensions. L'axe du retable (partie centrale) est surélevé. (Wiki Commons NemesisIII Abbaye_Saint-Pierre_de_Baume-les-Messieurs)

Rinceau : motif ornemental fait d'une tige végétale décrivant des méandres (avec des feuilles ou des fruits de part et d'autre).

Rond-point : extrémité du choeur qui forme un hémicycle. Le rond-point est divisé en plusieurs pans (souvent cinq).

Ronde-bosse : sculpture ne s'appuyant sur aucune surface et dont on peut voir tous les cotés

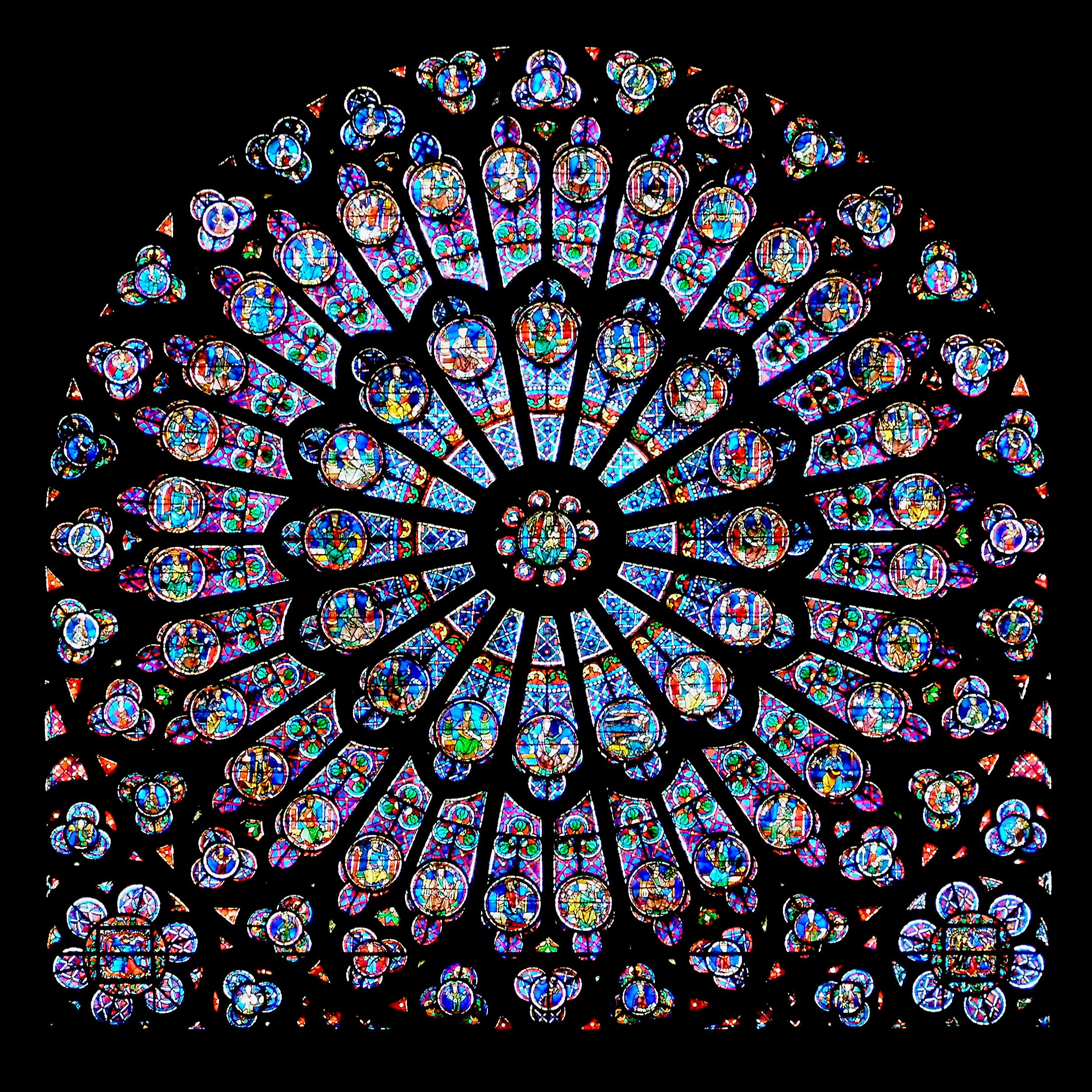

Rose : baie circulaire, souvent placée dans la partie haute d'une façade lorsqu'elle est de grand format (rosace) ou surmontant des lancettes au dessus du triforium lorsqu'elles sont de petits formats. (WIKI COMMONS Krzysztof Mizera Notre Dame de Paris)

Rotonde : espace en forme de cercle au sein d'une église. C'est l'une des solutions trouvées pour faciliter la circulation de pèlerins de plus en plus nombreux autour de reliques (voir aussi déambulatoire).

S

Sacristie : salle attenant au transept et servant le plus souvent de vestiaire, parfois de bibliothèque.

Scriptorium : dans un monastère, atelier où s'effectue la copie des manuscrits (et éventuellement leur enluminure).

Séculier (clergé) : le clergé séculier s'oppose au clergé régulier. Alors que le second vit en communautés plus ou moins closes et est rattaché à un ordre, le premier est intégré à la vie de la cité et est responsable du culte quotidien.

Séraphin : de l'hébreu Serafim. Les séraphins sont au sommet de la hiérarchie céleste. Ce sont des êtres hybrides (humains ou animaux) munis de six ailes. Ils gardent le trône de Dieu et ont un rôle d'intercesseurs.

Stalle : les stalles sont les sièges réservés aux chanoines dans le choeur (souvent clôturé). Chaque chanoine diposait d'une stalle attitrée. Le siège de l'évêque se situe normalement à l'extrémité orientale des stalles sud. La disposition de ces sièges en bois adopte la forme d'un U au sein duquel se trouve l'autel. On trouve souvent un double rang de stalles (stalles hautes et stalles basses). Le plus souvent, les sièges sont en fait des strapontins (dotés au-dessous d'une miséricorde, cf. définition ci-dessus), ce qui permettait un gain de place lorsque les religieux se devaient de rester debout pendant l'office. Les dossiers et les miséricordes des stalles ont servi de support à des sculptures sur bois parfois magnifiques, ornées de programmes souvent originaux, d'autant plus libres qu'ils n'étaient pas destinés aux fidèles.

T

Tabernacle : Ouvrage de menuiserie, d’orfèvrerie, de marbre, etc., fermant à clef, et placé au-dessus de la table de l’autel, dans les églises catholiques, pour y renfermer le ciboire.

Tailloir : Partie supérieure d'un chapiteau, tablette carrée ou polygonale sur laquelle repose la retombée des voûtes.

Tétramorphe : représentation des quatre évangélistes sous leurs formes allégoriques (l'ange pour Saint Matthieu, l'aigle pour Saint Jean, le taureau pour Saint Luc et le lion pour Saint Marc). Cette représentation est inspirée par une vision d'Ezéchiel et par la description des quatre Vivants de l'Apocalypse selon St Jean.

Tierceron : nervure supplémentaire dans une voûte qui ne rejoint pas la clef de voûte principale pour s'arrêter à une clef de voûte secondaire.

Tirant : tige métallique tendue entre les retombées d'un même arc doubleau (en travers de la nef).

Tore : anneau entourant le fût d'une colonne.

Transept : partie transversale du plan de l'église, qui coupe la nef principale à la croisée du transept.

Transi : gisant représenté de façon plus réaliste, c'est-à-dire non comme un vivant endormi dans ses plus beaux atours, mais bien comme un mort, amaigri et souvent nu, en bonne voie de décomposition. Ce type de représentation apparaît plus tardivement que le gisant. Voir gisant, enfeu.

Travée : portion de voûte comprise entre deux points d'appui (piliers...)

Triforium : galerie au-dessus des bas-côtés ou des tribunes, composée d'arcatures de faible hauteur, ouvrant sur la nef, le transept ou le choeur. Le triforium peut être aveugle si les ouvertures sont simulées. Si la galerie est réelle, elle peut avoir un mur de fond plein ou à claire-voie. Le triforium se distingue essentiellement de la tribune par la taille de ses baies, moins hautes et moins larges.

Tribune : dans les églises romanes, les tribunes sont les galeries d'arcades qui s'ouvrent sur la nef. Elles constituent le second étage d'une élévation. Rarement aveugles (lorsqu'elles ont pour rôle essentiel de soutenir les murs hauts), elles sont généralement de même larguer que les bas-côtés et peuvent avoir un mur de fond plien ou une claire-voie. Elles seront remplacées dans l'art gothique par le triforium, excepté dans les élévations à quatre niveaux qui superposent tribunes et triforium.

Trompe : arc formant une diagonale à l'intérieur des angles d'un espace carré soutenant une coupole.

Trumeau : Dans l'architecture des églises, le trumeau est un pilier, colonne ou un meneau divisant un portail en deux et supportant le linteau sur lequel s'appuie le tympan. Sa fonction consiste à soulager le linteau (fonction parfois appuyée par un arc de décharge) et donner à l'accès plus de largeur dans les églises importantes. Monolithe ou appareillé, il devient sculpté ou historié dans l'architecture romane dont l'invention architecturale a consisté à animer la structure de la porte, au moment même où les artistes romans ont imaginé les piliers composés et les arcades à double rouleau, dans le deuxième quart du XIe siècle.

Tympan : espace compris entre le linteau et l'archivolte d'un portail. Il sert de support à des programmes iconographiques souvent très développés. Parmi les plus beaux exemples on peut citer Conques, Moissac, le portico de la Gloria à Saint Jacques de Compostelle, Chartres...

V

Vétérotestamentaire : relatif à l'Ancien Testament.

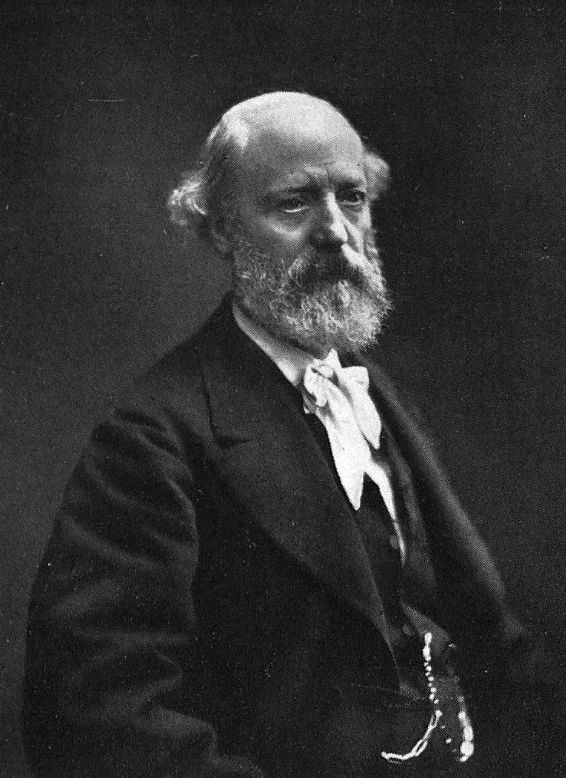

Viollet-le-Duc(Eugène Emmanuel, 1814-1879) : vivement critiqué pour ses restaurations jugées parfois abusives et ses théories sur l'architecture médiévale, Viollet-le-Duc, incontournable, est aujourd'hui en cours de réhabilitation. Autodidacte, Viollet-le-Duc est aidé dans sa carrière par Mérimée, qui lui confie en 1840 son premier chantier, Vézelay. Il poursuit sa carrière sous le Second Empire, restaurant, créant, écrivant (Dictionnaire raisonné de l'architecture française). La chute de l'Empire et la mort de Mérimée l'éloignent de la sphère officielle. Il meurt à Lausanne. Ses principales interventions ont eu lieu sur les cathédrales d'Amiens, Reims, Paris, Clermont-Ferrand, Autun, Auxerre, Saint-Denis, Lausanne, sur Saint Sernin de Toulouse, sur les remparts de Carcassonne, le château de Pierrefonds (Oise)... Viollet-le-Duc a une conception particulière de la restauration : "Restaurer un édifice, écrit-il, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné." Cette idée essentielle s'articule autour de plusieurs conditions : assurer la durée de l'édifice, ne pas refuser systématiquement des adaptations aux usages modernes, tenir compte des aménagements antérieurs, s'appuyer sur des documents scientifiques et des études archéologiques. Dans l'ensemble, les restaurations de Viollet-le-Duc sont plutôt réussies. Elles ont assuré la pérennité de biens des monuments en danger, sans les déformer (seule la restauration de Saint-Sernin est considérée comme moins réussie). Si l'exécution de ses plans souffre parfois de médiocrité, cela est dû à l'insuffisance de ses collaborateurs, plutôt qu'à des erreurs de conception de sa part.

Volée (arc-boutant à double volée) : type d'arc-boutant comportant une pile intermédiaire avant la culée.

Voussures : arcs concentriques en retrait les uns par rapport aux autres au-dessus d'un portail ou d'une fenêtre. Les voussures sont surmontées d'un archivolte.

Voûte : couvrement intérieur d'un édifice. Une voûte peut être en berceau (plutôt roman). Elle a alors la forme d'un arc prolongé. On parle de berceau cintré lorsque la voûte est semi-cylindrique, de berceau brisé lorsque deux pans concaves se rejoignent en pointe au faîte. Le berceau est longitudinal s'il est parallèle à l'orientation de l'espace couvert, transversal s'il est perpendiculaire à celle-ci. Les collatéraux sont parfois voûtés en demi-berceau. On voit aussi des voûtes d'arêtes lorsque deux berceaux se croisent en pénétrant l'un dans l'autre (formant une croix de Saint André). Le troisième type de voûte est la voûte d'ogives. Elle peut être quadripartite ou sexpartite (selon qu'elle croise 2 ou 3 ogives, dessinant 4 ou 6 voûtains). La voûte d'ogives est dite barlongue lorsqu'elle forme, à chaque travée, un rectangle dont le côté le plus long est perpendiculaire à la nef.

W

Westwerk (ou westbau): massif occidental d'une église intégrant un deuxième choeur. Caratéristique du style ottonien et carolingien, on la retrouve dans le roman des régions influencées par ce style (régions mosane et rhénane). Face au choeur religieux, à l'est, le second choeur symbolise le pouvoir de l'empereur. Il peut également avoir un rôle fonctionnel (partage entre une paroisse et des religieux).